「共感性」を養う幼児教育 「思いやりのある子ども」は幸福度が高い

「思いやりのある子ども」は本当に得をする?

「他人にやさしくできる子どもは幸福度が高い」――これは複数の研究結果から明らかになっています。https://www.sciencedaily.com/releases/2012/06/120619123801.htm?utm_source

さらに、「5歳のころに思いやりを持っていた子は、大人になってからの収入が高い」というデータもあります。

私自身も、この結果には強くうなずけます。

私にも高所得者や一流企業で活躍している人が知り合いがいますが、多くの人が思いやりがあり、人への配慮が素晴らしいです。もちろん、中には「表面上は良い人に見えるだけ」かもしれません。しかし、そんな人たちも「人に優しく接した方が自分も得をする」ということをよく理解しているのだと感じます。

思いやりのある人の周りには自然と同じように優しい人が集まり、信頼できる人間関係を築いています。リーダーや上司であっても、思いやりがなければ人はついてきません。

大きな成功を収める人は寛大さと思いやりを持っています。つまり、人の気持ちの分かる思いやりのある子に育てることは、人生を成功に導くことにつながっていきます。

共感性を育てることは、子どもを人生の成功へと導く力になるのです。

子どもは「わがまま」で当然

「うちの子、自己中すぎる…」と悩む保護者の方も多いと思います。

- お菓子を全部独り占めしようとする

- 行きたいと言っていた買い物に直前でぐずる

- 嫌なことは絶対にやらない、食べない

こうした行動は、子どもが“性格的にわがまま”だからではありません。

幼児はまだ前頭葉(計画性・論理性・自制をつかさどる部分)が未発達で、自分の行動が他人にどう影響するか理解できないのです。

つまり、「共感性」という経験をまだ積んでいないだけです。

だからこそ、幼児教育の中で共感性を育むことがとても大切になります。

思いやりのある子は「信頼」と「人気」を得る

「優しい子に育てると、かえって騙されやすくなるのでは?」と心配する方もいます。

確かに、相手のことを想い貸してあげてのに、返ってこない…ということはあり得ます。

ですが、思いやりと騙されないことは別のものです。

例えば家庭で「お金や大事な物は貸さない」「文房具くらいならOK」というルールを教えておけば十分に防げます。

実際、私も幼少期から「借金の保証人にはなるな」と母に繰り返し教えられました。(おかげ様で他人の借金を背負うことは今のところありません)。もちろん、人を疑ってかかりなさいと教えられたわけでもありません。

騙されることに注意することと、思いやりのある子に育てることは両立します。

共感力を養い、優しい子に育てることは、他人からの信頼を得られ、自分の気分もよくなります。

つまり「優しい子=人生で得をする子」なのです。

共感力のある子はどんな子?

皆さんが学生時代を思い出してみてください。

人望のあった子、成績の良かった子はどんなタイプでしたか?

ジャイアン(TV版)のような子?

それとも、ちびまる子ちゃんの丸尾君のような子でしたか?

実際に人望があったのは「できすぎ君」や「花輪君」のように頭が良いだけでなくように思いやりのあり、他人の気持ちを理解できる子だったのではないでしょうか。

私が関わった中学生の中でオール5を取るような子どもたちにも共通していたのは、共感力の高さでした。

「どうすれば周りが喜ぶか」「先生から信頼される行動は何か」を考えられる力を持っていたのです。

本当に思いやりのある子か、内申点を上げるためにそのような行動をとっているのかわかりません。いずれにしろ、その子たちは相手の気持ちを理解できる(計算できる)「頭の良い子」たちなのです。

幼児教育で「共感力」を育てる方法

共感力は自然に育つのではなく、日々の関わりや教育で伸ばすことができます。

1. 感情について「会話」する

例えが子どもが嘘をついて人を困らせるとします。これに対して、ただ「嘘をつくな」というだけではなく「嘘をついたらだめ。嘘をつかれたら、みなも困るし、悲しくなる」と、ただ注意するだけでなく、自分の言動が「他人にどう影響するか」会話に取り入れます。

するとその子は自分がとる言動の意味を理解し、言動を改める傾向が高くなります。他人の感情を想像し、自分にも責任があると考えます。

子どもの感情にまずは寄り添い、話を聞き、困った状況を一緒に乗り越えることが重要です。

2. 私たちがどんな言動を望むか伝える

「やさしく、他人に思いやりを持つことは人として当然だ」と考えているのは親だけで、子どもは生まれつき正しい価値観を持っているわけではありません。

なぜそうしてほしいか説明する必要があります。

例えば「あの子は僕たちと肌の色が違って変」という子がいたとします。それは最初から子どもが悪いのではなく、ただそれを口に出し、差別することが悪いと知らない場合があります。

そんな時「そんなことを言ってはいけない」で終わらせるのではなく「肌の色の違いは能力や性格には関係ない。だからそんなことで差別し、変というような言葉も使ってはいけない」としっかり理由をつけて、注意する必要があります。子どもに要望を伝えるときは、なぜそうしてほしいか伝える必要があります。

3. 大人が「お手本」を示す

子どもは私たちの言動を見て、学びます。私たちが周囲の大人とのやり取り、言葉遣い、他人への中傷など日ごろから気を付けなければなりません。

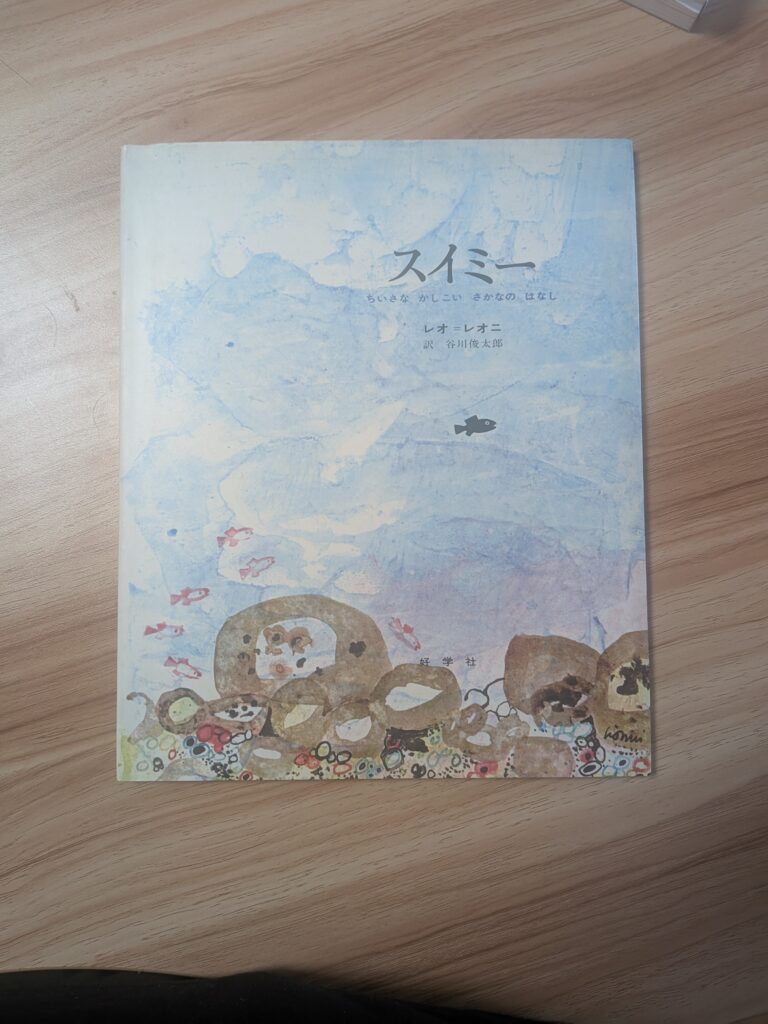

絵本は「共感性」を育てる最強のツール

絵本は、共感力を育てる最高の教材です。

- 「この登場人物は何を考えていたんだろう?」

- 「自分ならどう感じる?」

こうした問いかけを交えた読み聞かせは、共感力・想像力・論理的思考力を総合的に育てます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

https://lycopo.com/『スイミー』と幼児教育-〜読み聞かせと会話で育/

https://lycopo.com/『しろいうさぎとくろいうさぎ』から考える絵本/

リコポ幼児教育からのご提案

私たちリコポ幼児教育は、幼児教育を重視したベビーシッターサービスを提供しています。

特に「絵本教育」を重要な柱としており、読み聞かせの方法や絵本の選び方もアドバイスしています。

「子どもに思いやりを育んであげたい」

「将来につながる力を伸ばしてあげたい」

そんな方はぜひ、私たちのサービスをご利用ください。https://lycopo.com/contact/

参考資料『子育ての新常識』メリンダ・ウェナー・モイヤー

☆ご希望の方はオンライン15分何でも相談(無料)をご利用ください。

〇 無理な勧誘なし 〇 パパ・ママどちらの参加も歓迎 〇カメラOFFでもOK 〇LINE通話で実施

※お申込みは公式ライン、もしくはお問い合わせフォームから「無料面談希望」と記入してご連絡ください。

☆体験ベビーシッター(2,000円/1時間 ※特別価格(税込)最大4時間)も募集しています。

体験後にすぐご入会いただく必要はありません。

幼児教育は「今しかできない」貴重な教育です。

今しかできない「幼児教育」──リコポ幼児教育が選ばれる理由

ご家庭に合った最適なサポート方法を、ゆっくり一緒に考えていきましょう。

執筆:中山 快(株式会社リコポ 代表)