子どもは“小さな科学者” ピアジェの発達段階理論と幼児教育の関係

昨日の記事に続き、今回はピアジェの理論についてです。前回はエリクソンのことを書き、子どもの心の成長過程、心の課題、自己肯定感の形成について書きました。

前回:エリクソンの発達段階理論と発達心理学、幼児教育との関係

私たちが子どもの成長を見るとき、「身長が伸びた」「言葉が増えた」といった目に見える変化に注目しがちです。しかし、発達心理学はもっと深く、「子どもの心の中でどのように考える力が育っていくのか」を明らかにしようとする学問です。そしてこの分野には、二人の重要な学者がいます。エリクソンとピアジェです。

本日はピアジェの“認知発達理論”を中心に、「子どもはどのように世界を理解していくのか」「親としてどのように関わるべきか」を分かりやすく解説します。

発達心理学とは 子どもの“心の成長”を科学的に探る学問

少しだけ発達心理学について復習します。

発達心理学は、人の心や行動が一生の中でどのように変化していくかを研究する学問です。

乳児期から老年期までを対象にしますが、とくに乳幼児期の発達は、人生の土台を作る重要な時期として多くの研究が集中しています。

エリクソンの理論では、人生を8段階に分け、それぞれに「心理社会的課題」があるとしました。

たとえば、乳児期は「基本的信頼 vs 不信」、幼児期は「自律性 vs 恥・疑惑」というように、人との関係を通して心の発達が進むと考えます。

この考えは、親や周囲の人の関わりがいかに大切かを教えてくれました。

一方、今回のピアジェは「心の中の論理的な仕組み」に焦点を当てた研究者です。

つまりエリクソンが「感情と社会性」を重視したのに対し、ピアジェは「思考と認知」を重視したのです。

ピアジェとは? ~子どもを“小さな科学者”として見た心理学者~

ジャン・ピアジェは、スイス生まれの心理学者で、発達心理学における最大の功労者の一人です。

彼は子どもを「知識を受け取る受動的な存在」ではなく、自ら考え、試し、発見する能動的な存在と考えました。

ピアジェは長年にわたり子どもの観察を行い、「子どもの思考は大人の単純な縮小版ではない」と主張しました。

大人とは異なる、独自の論理構造を持っているというのです。

この考え方は「構成主義」と呼ばれ、現代教育の基礎理念にもつながっています。

ピアジェの発達段階理論とは

ピアジェは子どもの知的成長を4つの段階に分け、それぞれの時期にどんな「考え方の特徴」があるかを体系的に説明しました。

これが有名な「発達段階理論」です。

以下の表で、それぞれの段階を分かりやすくまとめます。

| 段階名 | 年齢の目安 | 主な特徴 | できるようになること |

|---|---|---|---|

| ① 感覚運動期 | 0〜2歳 | 感覚と運動を通じて世界を理解。行動による学び。 | 「物の永続性(見えなくても存在する)」を理解。模倣行動が発達。 |

| ② 前操作期 | 2〜7歳 | 言語が発達し、想像力が豊かに。論理的思考は未発達。 | 象徴遊び・ごっこ遊びが盛ん。自己中心的思考が特徴。 |

| ③ 具体的操作期 | 7〜11歳 | 論理的思考が発達。原因と結果を理解。 | 「保存の概念」を理解(形を変えても量は同じ)。他者の視点を考え始める。 |

| ④ 形式的操作期 | 12歳〜成人 | 抽象的・仮説的思考が可能に。 | 「もし〜なら」という仮定を立て、論理的に考える力。 |

こちらにそれぞれ詳しくまとめました。

感覚運動期について 「見る・触る・感じる」が学びのはじまり ピアジェ理論の感覚運動期

前操作期について ピアジェの発達段階理論「前操作期」:言葉と想像力が花開く時期とは

具体的操作期について ピアジェの理論「具体的操作期」に見られる子どもの成長と幼児教育

ピアジェはこの段階を、「飛び越えることはできない」としました。

☆つまり、早く教え込むよりも、その子の発達段階に合った体験を与えることが大切だと説いたのです。つまり、1人の子どもの年齢や資質に合った教育を見極めて行っていく必要があります。

※私たちは一人ひとりの資質に合った教育を何より大事にしています。またしっかり相談したうえで教育プランを組み立てていきます。

幼児教育重視のベビーシッター 子育て・教育相談も重視します

リコポ幼児教育の頼れる教育アドバイザー アトム先生をご紹介

同化と調節 ― 子どもの学びのメカニズム

ピアジェ理論の中核には、「子どもは世界を理解するために“知識の枠組み(スキーマ)”を作る」という考えがあります。

このスキーマを発達させるために、子どもは2つの働きを繰り返します。

● 同化(Assimilation)

新しい経験を、すでに持っている知識の枠組みで理解しようとすること。

たとえば、犬を知っている子が猫を見て「ワンワン」と言うのは、犬のスキーマで猫を理解しようとしている状態です。

● 調節(Accommodation)

既存のスキーマでは理解できない経験に出会ったとき、それを修正して新しいスキーマを作ること。

先ほどの例なら、「猫はニャーと鳴く」と学び、犬とは違う動物だと理解することです。

この「同化」と「調節」の繰り返しによって、子どもの思考はより高度に発達していきます。

ピアジェはこの過程を**均衡化(equilibration)**と呼び、学習の本質だと考えました。

Simply Psychologyの記事 シンプルで読みやすく、ピアジェ理論の基礎を整理しています。スキーマ・同化・調節・各段階の説明などがまとまっています。

文部科学省:子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題 文科省の文書で、発達段階ごとの指導・支援の視点を含めた内容になっています。

ピアジェとヴィゴツキー ― 発達の“方向性”の違い

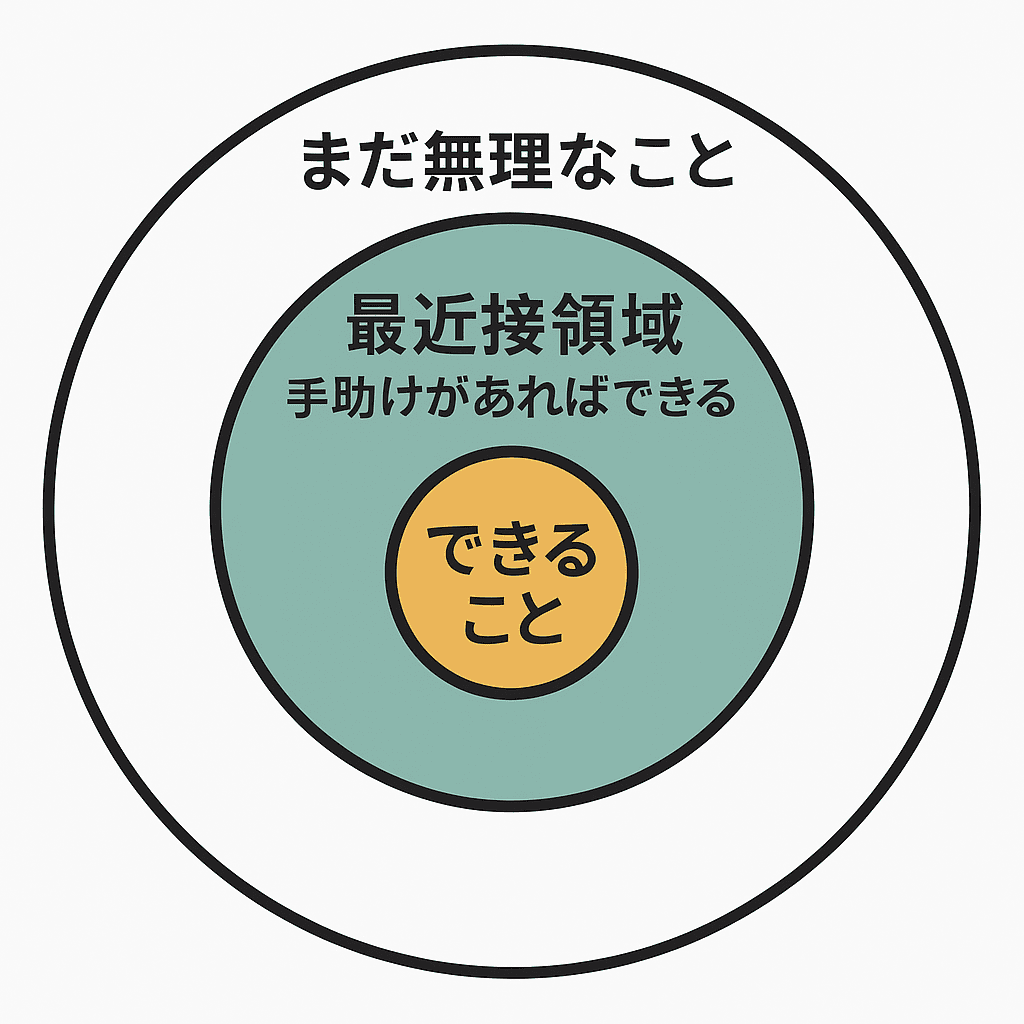

同時代の心理学者レフ・ヴィゴツキーは、ピアジェとしばしば比較されます。

両者とも「子どもは能動的に発達する」という点では一致していますが、発達の出発点が異なります。

| 観点 | ピアジェ | ヴィゴツキー |

|---|---|---|

| 重視するもの | 子ども自身の内的な思考構造 | 他者との社会的な関わり |

| 発達の方向性 | 個人 → 社会 | 社会 → 個人 |

| 学びの中心 | 自己発見、試行錯誤 | 協同学習、対話、支援(ZPD) |

| 教師の役割 | 学びの環境を整える | 適切な支援を与える“足場”になる |

ピアジェは「一人での探究」を重視し、

ヴィゴツキーは「他者との協働」を重視しました。

しかし現代の教育では、この二つを組み合わせたアプローチが主流です。

つまり、子どもの内的探究(ピアジェ)を、社会的支援(ヴィゴツキー)が後押しする形が理想です。

※ヴィゴツキーの理論についての記事です。

【個別教育の力】「最近接領域」に働きかけるベビーシッターの強み

「できそうで、できない」が重要 個別教育がもたらす子どもの飛躍

ピアジェ理論の教育的意義

ピアジェ理論は、現代の幼児教育やモンテッソーリ教育、STEAM教育にも影響を与えています。

主な意義

- 「教え込む」より「自ら発見する」学びを大切に

子どもは自ら操作し、試し、失敗することで理解を深めます。

そのため、正解を教えるよりも「考える機会」を与えることが重要です。 - 発達段階に合った課題を与える

具体的なものに触れる時期(前操作期・具体的操作期)には、

絵本・積み木・自然遊びなど、五感を使う学びが効果的です。 - 間違いを“学びの芽”として尊重する

子どもの誤答や独特な発想は、発達途中の論理構造の表れです。

否定せず「どうしてそう思ったの?」と聞くことが、思考の成長につながります。

幼児教育とピアジェ理論 親ができるサポートとは

では、家庭でピアジェ理論をどう生かせばよいでしょうか。

① 試行錯誤の時間を奪わない

子どもがうまくできないと、つい手助けしたくなりますが、

「自分でやってみる」「考える」時間こそが、知的発達の基礎です。

② 「なぜ?」を大切にする会話

「どうして空は青いの?」「どうして雨が降るの?」

――この“なぜ”の連続が、子どもの思考を豊かにします。

すぐに答えを教えるより、「一緒に考えよう」と対話する姿勢が理想的です。

③ 五感を使った遊びを増やす

机上の勉強よりも、砂遊び・水遊び・工作などの体験的学びが、思考の土台になります。

④ 他者との関わりを通して学ぶ

ピアジェ理論にヴィゴツキーの視点を加えるなら、

兄弟・友達・シッター・保育者など、多様な関わりが子どもの思考を広げます。

リコポのような教育を重視したベビーシッターサービスは、その“発達の橋渡し”の役割を担える存在です。

ピアジェの理論は、「子どもは小さな科学者である」という言葉に象徴されます。

世界を理解しようとするその探究心を、焦らず見守り、豊かな体験で支えていくこと。

それこそが、発達心理学の知見を家庭で生かす第一歩です。

Q&A(まとめ)

Q1. ピアジェの理論を家庭教育で生かすには、まず何をすればいいですか?

A. 「子どもが自分で考える時間を奪わない」ことが第一歩です。

できないことを手伝いすぎず、「どうしたらできるかな?」と声をかけ、考える機会を与えましょう。子どもは試行錯誤を通して自分なりの“世界のルール”を学びます。

Q2. ピアジェの考えと、ヴィゴツキーのZPD理論はどちらが正しいのですか?

A. どちらも正しいです。ピアジェは「子どもの内的発達」、ヴィゴツキーは「社会的支援による発達」を重視しました。現代の幼児教育ではこの2つを統合し、子どもの自主的な探究を、他者との関わりで支える形が理想とされています。

Q3. 年齢に合った「発達段階」を意識した遊びや学びの例はありますか?

A. 感覚運動期(0〜2歳)は「触る・なめる・音を出す」など五感の刺激を。前操作期(2〜7歳)は「ごっこ遊び」「絵本の読み聞かせ」。具体的操作期(7〜11歳)は「実験」「観察」。形式的操作期(12歳〜)は「もし〜なら?」と仮説を立てる思考遊びがおすすめです。

☆ご希望の方はオンライン15分何でも相談(無料)をご利用ください。

〇 無理な勧誘なし 〇 パパ・ママどちらの参加も歓迎 〇カメラOFFでもOK 〇LINE通話で実施

※お申込みは公式ライン、もしくはお問い合わせフォームから「無料面談希望」と記入してご連絡ください。

☆体験ベビーシッター(2,000円/1時間 ※特別価格(税込)最大4時間)も募集しています。

体験後にすぐご入会いただく必要はありません。

幼児教育は「今しかできない」貴重な教育です。

今しかできない「幼児教育」──リコポ幼児教育が選ばれる理由

ご家庭に合った最適なサポート方法を、ゆっくり一緒に考えていきましょう。

執筆:中山 快(株式会社リコポ 代表)