子どもの劣等感 劣等感は成長のサイン。比べる力が芽生えた証

「うちの子、最近“ぼくなんて…”と言うようになった」

自信満々だった子どもが、いつの間にか周囲と比較し、後ろ向きな言葉を口にし始める時があります。

こうした言葉を耳にすると、親として胸が締め付けられるものです。

しかし、劣等感は決してマイナスな感情ではありません。

むしろそれは、子どもが自分を客観的に見つめ始めた証です。

周囲や社会に関心を持ち、他者に視線を向けることができ始めているということでもあります。

万能感の世界から一歩抜け出し、他者との違いを知る。

それこそが「社会性」や「自己成長」の入り口なのです。

自分自身を客観視する力と劣等感の関係

幼児期の初め、子どもは「自分なら何でもできる」と信じています。

これを心理学では「万能感」と呼びます。

この時期の子どもにとって、世界は自分を中心に回っています。

しかし成長とともに、他者と自分を比べるようになります。

・「あの子のほうが走るのが速い」

・「自分だけ字がまだ書けない」

この瞬間、初めて「自分を外から見る視点」=客観視**が生まれます。

この能力は、将来の自己理解・共感・反省などを支える基盤となります。

つまり劣等感は、「自己認知の芽生え」なのです。

万能感が薄れ、劣等感が生まれる過程

4〜6歳頃になると、子どもは徐々に万能感を失っていきます。

これは発達心理学でいう「現実原則」が育つプロセスです。

以前は「ぼくがヒーローになる!」と信じていた子が、

「自分はまだできない」と感じるようになります。

この時期の劣等感は、「理想の自分」と「現実の自分」のギャップから生まれます。

その差に気づけるようになること自体が、精神的な成熟の証です。

劣等感=「できない」という痛みの中に、「成長への意欲」が潜んでいるのです。

劣等感は成長のサイン

アルフレッド・アドラーも、劣等感を「成長の原動力」と考えました。

私自身も現在だけでなく、子どもの時や、学生時代の劣等感、嫉妬の気持ちも大きな原動力になることがあります(ただ、こじらせると他人への攻撃につながることもあるので、抑制しなければなりません)。

人は自分の劣等感を埋めようとして努力し、成長します。

例えば――

・字が下手 → 練習を重ねて上達する

・足が遅い → 自分なりの得意を見つける

大切なのは、劣等感を「努力で埋められる」経験に変えることです。

このときに親や教育者がサポートすることで、

子どもは「できるようになった」という達成感を得ます。

この達成体験が「自己効力感(自分はやればできる)」を育てるのです。

社会的評価による自己評価のはじまり

小学校入学前後になると、子どもは「社会的評価」に敏感になります。

先生の言葉、友達の反応、親の表情――

それらが自分の価値を測る鏡となっていきます。

ここで注意したいのは、他者からの評価がすべてではないということ。

外的な評価だけで自己価値を決めると、常に他人と比べ続ける人生になります。

だからこそ、「自分の中での成長」を感じられる環境が必要です。

昨日より少しできた、前より自信がついた。

その積み重ねが、真の自己肯定感を形づくります。

上方比較と下方比較:比べ方の質が変わると成長も変わる

心理学では、他者との比較を「社会的比較」と呼びます。

その中には2つの方向性があります。

- 上方比較(じょうほうひかく):自分より優れた人と比べる

- 下方比較(かほうひかく):自分より劣っている人と比べる

上方比較は、モチベーションを高める反面、劣等感を強めることもあります。

一方、下方比較は安心感を得られるが、成長が止まりやすい。

理想的なのは、「過去の自分」との比較です。

他人ではなく、昨日の自分と比べること。

これが子どもの心を健やかに育てる比べ方です。

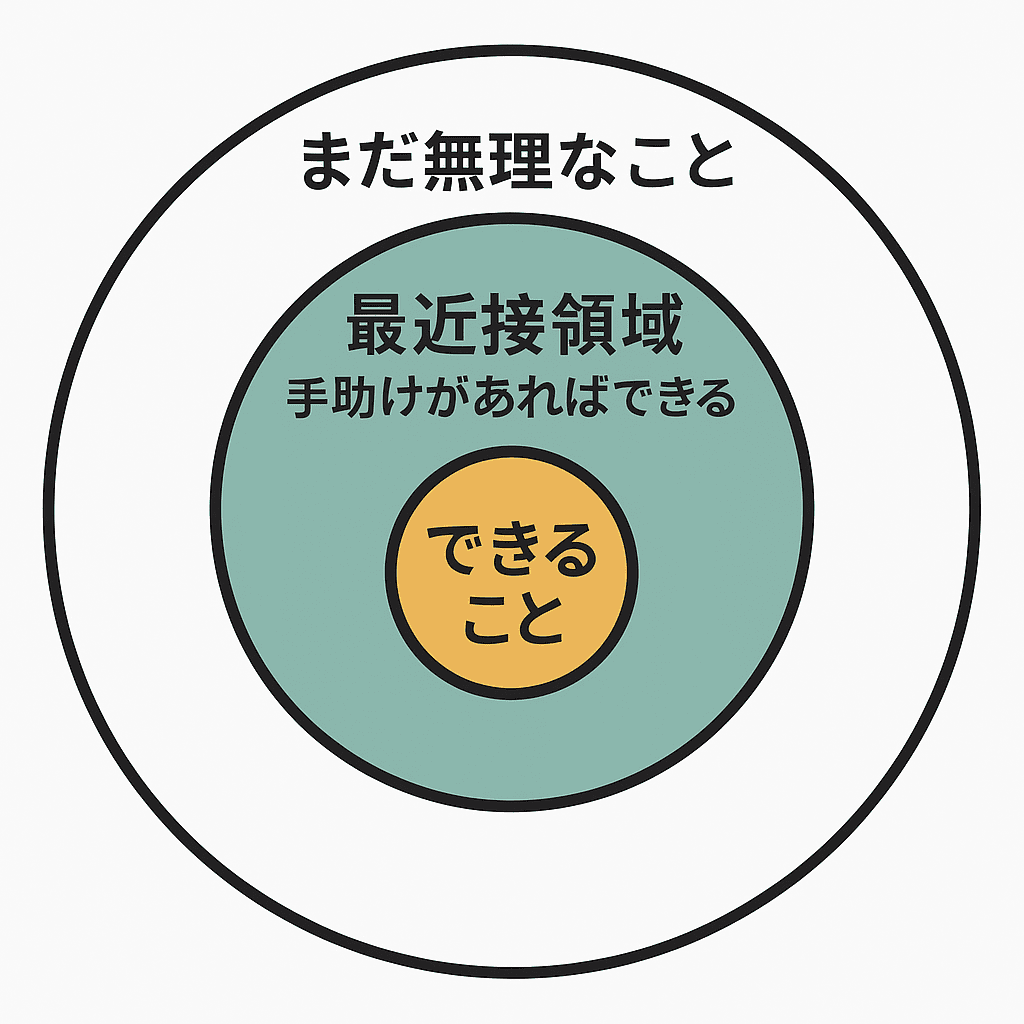

劣等感を乗り越える鍵は「最近接領域」

ヴィゴツキーの理論にある**「最近接領域(ZPD)」**は、

子どもが「一人ではできないが、大人の支援でできる領域」を指します。

つまり、少し背伸びすれば届く範囲。

このゾーンでの学びは、子どもの意欲をもっとも高めます。

劣等感に沈む子どもには、この「ZPD」の設定が極めて効果的です。

・無理すぎない課題設定

・できたらすぐに褒める

・支援の手を徐々に離す

こうしたプロセスで、「自分でもできた!」という成功体験を積むことができます。

このとき、劣等感は「克服の糧」へと変わります。

成功体験とスモールステップの原理

子どもの自信を育てるには、成功体験の設計が欠かせません。

ただし、大きな成功を急ぐ必要はありません。

- できそうな小さな課題を設定

- できたらすぐに言葉で承認

- 失敗しても「やってみた」ことを評価

これを繰り返すことが、スモールステップの原理です。

この方法により、子どもは「失敗してもいい」「挑戦は楽しい」と感じ、

やがて自己肯定感と挑戦力が自然に育ちます。

リコポ式アプローチ:個別教育が生み出す“成長実感”

リコポ幼児教育では、まさにこの「最近接領域」へのアプローチとスモールステップを大切にしています。

子ども一人ひとりの発達段階・性格・興味を丁寧に観察し、

「いま、この子にとって最適な挑戦とは何か」を見極めます。

その上で――

・できることを伸ばし、

・苦手なことは少しずつサポートし、

・達成の喜びを一緒に共有する。

こうした個別教育によって、

子どもは「自分の成長を実感できる環境」で学ぶことができます。

劣等感を糧に変え、成長感と有用感を積み重ねていく。

それこそがリコポ式の教育の核です。

※詳しくはこちらをご覧ください。最近接領域にアクセスし、学習の効果を最大限にするには個別教育が最適です!

【個別教育の力】「最近接領域」に働きかけるベビーシッターの強み

劣等感とは、成長の途中で誰もが通る「心の揺れ」です。

それは「自分を客観的に見る力」が芽生えた証拠でもあります。

そして、最近接領域での支援と成功体験があれば、

その揺れは「前に進む力」に変わります。

※ 親子でできることに関してはこちらのサイトも利用してみてください。

【劣等感を前向きな力に変えるための実践ヒント】(こどもまなび☆ラボ)

親子でできる具体的なトレーニングや声かけのヒントが載っています。

今日のおさらいQ&A3問

Q1. 劣等感は悪い感情ですか?

A.いいえ。劣等感は「自己を客観視する力」が育った証であり、成長のサインです。

Q2. 劣等感を克服するために大切なことは?

A.最近接領域を活用し、小さな成功体験を積み重ねることが効果的です。

Q3. 親はどう支えればいい?

A.否定せず受け止め、努力や挑戦のプロセスを一緒に喜ぶことが大切です。

☆ご希望の方はオンライン15分何でも相談(無料)をご利用ください。

〇 無理な勧誘なし 〇 パパ・ママどちらの参加も歓迎 〇カメラOFFでもOK 〇LINE通話で実施

※お申込みは公式ライン、もしくはお問い合わせフォームから「無料面談希望」と記入してご連絡ください。

☆体験ベビーシッター(2,000円/1時間 ※特別価格(税込)最大4時間)も募集しています。

体験後にすぐご入会いただく必要はありません。

幼児教育は「今しかできない」貴重な教育です。

今しかできない「幼児教育」──リコポ幼児教育が選ばれる理由

ご家庭に合った最適なサポート方法を、ゆっくり一緒に考えていきましょう。

執筆:中山 快(株式会社リコポ 代表)