子どもの「規範意識」をどう育てる?自由とルールのバランスが大事

コミュニケーション能力は大人の世界でも必要であることなのは、皆さんは普段の生活で痛感していることだと思います。取引先、会社内、友達の間でも必要です。

コミュニケーション能力とは何なのか。会話を途切れることなく続ける能力、相手を納得させる能力などいろいろと定義できるとは思います。では「コミュニケーション能力=会話能力」でしょうか。しかし、ほとんどしゃべらないけど好感を持たれる人もいれば、話はよくするけどあまり好感を持たれない人もいます。

私はコミュニケーション能力とは、一言で言って「相手に好感を持たれる能力」だと思っています。

では、コミュニケーション能力(相手に好感を持たれ、相手の警戒を解く能力)の始まりは何なのか、それは「返事とあいさつ」ではないでしょうか。

職場や友達間でも、あいさつをして、あいさつが返ってこない反応(あるいはそっけない反応)はかなりストレスが溜まります。適度なよいあいさつが交わせる環境はやはりよい関係を築けている集団と思います。

散々コミュニケーション能力について書きましたが、今回のテーマは子どものコミュニケーション能力ではなく子どもの「規範意識」です。

こどものあいさつや返事は規範意識から始まります。規範意識とは社会(集団組織)の一員としてルールを守ろうとする意識です。規範意識があるからこそあいさつや返事が大切ということが分かります。つまり、コミュニケーション能力を育てるにはまずあいさつと返事から、そしてあいさつと返事は子どもに規範意識を持たせることから始まります。

ということで、本日は子どもの規範意識についてお伝えします。

規範意識とは?なぜ子どもに必要なのか

「規範意識」とは、社会のルールや約束ごとを理解し、それを守ろうとする心の働きのことです。

例えば、

- 「順番を守る」

- 「人に迷惑をかけない」

- 「あいさつをする」

といったことも立派な規範意識です。まさに相手とのコミュニケーションするための土台に当たる部分です。子どもが大人になって社会の中で生きていくためには、自由さと同時に「自分を律する力」が欠かせません。規範意識は、その土台をつくる大切な要素です。

自由放任?それとも指導?多くの親が抱える悩み

育児のスタイルは家庭によってさまざまです。

- 自由放任派:「好きなように育てるのが一番」「のびのびと個性を大事にしたい」

- しっかり指導派:「小さいうちからルールを守らせたい」「厳しくしないと社会に出てから困る」

皆さまはどちらでしょうか?

実際には、多くの親御さんが「自由と指導のバランス」を意識しています。大切なのは「自由」を認めつつ、「ここは守ろう」という線引きをはっきり示すことです。

規範意識は何歳から教えるべき?

結論から言えば、「できるだけ早い時期」からです。

幼児期(おおよそ3歳ごろ)には、すでに「良いこと/悪いこと」「してよい/いけない」の区別を理解し始めます。また、心理学上でも子どもは3〜5歳ごろに「自己中心性」から少しずつ抜け出し、他人の気持ちに気づけるようになるとされています。

しかし、3歳まで待つ必要はなく、1歳くらいから規範意識を育ててもよいと思います。1~3歳までの子は素直で好奇心旺盛で、様々なことに興味を持ち、取り組みます。このいろいろなことを「楽しめる」時期に「あいさつ」や「順番を待つ」といった基本的なルールを伝えていくことが、その後の人間関係や学びの基盤になります。

規範意識を教えるときに大切なこと

1. 否定ではなく肯定で伝える

「ダメ!」と禁止するよりも、「こうしたらいいよ」と良い行動を具体的に示す方が効果的です。

2. ルールを面白がらせる

ルールを「守らなければならないもの」だけでなく「遊びの一部」として取り入れると、子どもは自然と受け入れます。

例:

- じゃんけんで順番を決める

- あいさつゲーム(先に気づいた方が勝ちみたいなもの)

3. 習慣化する

規範意識は一度教えて終わりではなく、毎日の習慣の中で繰り返すことで定着します。

※ 年齢によっては「すりこみ」もありだと思います。靴をそろえることを教えたいとき、玄関に張り紙をして、都度都度注意していくやり方も必要な時はあります。

規範意識を育てる具体的な教育方法

あいさつ・返事を重視する

「あいさつ」「返事」は最もシンプルで分かりやすい規範教育です。

前提として小さな子は、そもそも「呼ばれたら返事をする」とういこと自体がわかっていません。ゆえに、まず一番のお手本である親が見本を示さなければなりません。

銀行や病院で呼ばれたら返事をする、「おはよう」「ありがとう」「さようなら」など、日常で何度も使う言葉を親が率先して行うことで、子どもは自然と真似をします。子どもが見ていることを意識して返事・あいさつをすることが大事です。

絵本や遊びを通して伝える

「順番を守る」「助け合う」などを描いた絵本を読むと、子どもはストーリーを通じて学びます。遊びの中でも「ルールのある遊び」を取り入れることで、楽しく規範意識を養えます。やはり子どもへの教育に本や物語は効果的です。

『かわりばんこ じゅんばんこ』ささきようこ作・絵

順番を守ることの大切さを、かわいい動物たちの絵とともに学べます。

『はずかしがりやのきょうりゅう クランチ あいさつのえほん』早川書房

恥ずかしがり屋の恐竜が、あいさつをすることで少しずつ心を開いていく物語。あいさつや相手を思う気持ちが育ちます。

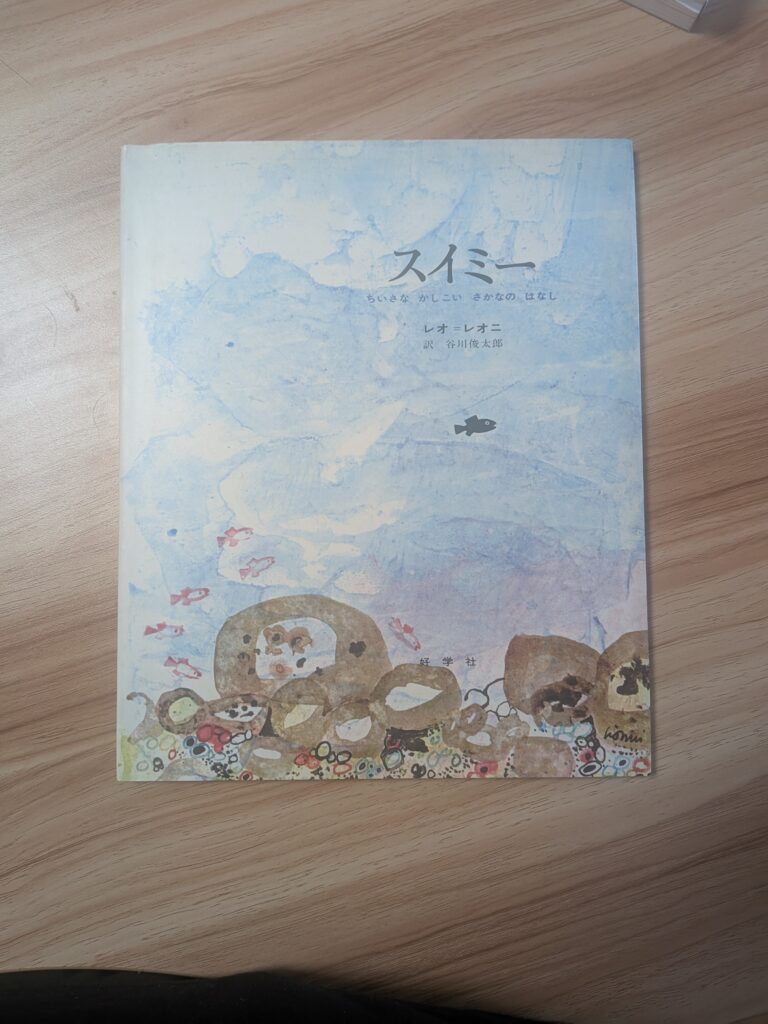

☆ 私たちも絵本教育を重視しています。例えば『スイミー』も役割を担うことや、力を合わせる大切さなどいろいろな「教え」が含まれています。こちらはそのことを書いてブログ記事です。

『スイミー』と幼児教育 〜読み聞かせと会話で育つ非認知能力〜

役割を与える

家庭内で「お手伝い係」「片付け係」といった役割を与えることで、責任感や社会性が育まれます。

規範意識は「押し付け」ではなく「共感」で育つ

規範意識を身につける過程で大切なのは、「なぜそれが大事なのか」を子どもと一緒に考えることです。

「なんで順番を守らなきゃいけないの?」という問いに対して、「みんなが気持ちよく遊べるからだよ」と共感を込めて説明することで、子どもは納得しやすくなります。

※ とはいっても年齢によっては「すりこみ」もありだと思います。靴をそろえることを教えたい時、玄関に張り紙をして、声を出して読ませたり、都度都度注意していくやり方も必要な時はあります。ただ、まずは「なぜ必要か」を伝える必要はあります。

Q&A(まとめ)

Q1. 規範意識は小さいうちから教えると、子どもの自由を奪ってしまいませんか?

A. 規範意識を教えることは「自由を制限する」ことではありません。大切なのは「どこまで自由にしてよいか」「どこからルールが必要か」をわかりやすく伝えることです。子どもは枠があることで安心し、その中で自由にのびのびと育つことができます。

Q2. イヤイヤ期の子にルールを伝えても聞いてくれません。どうすればよいですか?

A. イヤイヤ期は「自我」が育っている証拠です。無理に押し付けるのではなく、ルールを遊びや物語に置き換えて伝えるのがおすすめです。例えば「順番を待つ」ことをゲームにしたり、絵本の登場人物と一緒に体験させることで、自然に受け入れやすくなります。

Q3. あいさつや返事をしてくれないとき、叱るべきでしょうか?

A. あいさつは「心からの気持ち」を表すものなので、叱って強制するよりも、親や大人が楽しそうに率先して行うことが効果的です。子どもは大人の姿をよく見ており、「やってみたい」という気持ちが自然に芽生えてきます。

☆ご希望の方はオンライン15分何でも相談(無料)をご利用ください。

〇 無理な勧誘なし 〇 パパ・ママどちらの参加も歓迎 〇カメラOFFでもOK 〇LINE通話で実施

※お申込みは公式ライン、もしくはお問い合わせフォームから「無料面談希望」と記入してご連絡ください。

☆体験ベビーシッター(2,000円/1時間 ※特別価格(税込)最大4時間)も募集しています。

体験後にすぐご入会いただく必要はありません。

幼児教育は「今しかできない」貴重な教育です。

今しかできない「幼児教育」──リコポ幼児教育が選ばれる理由

ご家庭に合った最適なサポート方法を、ゆっくり一緒に考えていきましょう。

執筆:中山 快(株式会社リコポ 代表)